“汤饼一杯银线乱 蒌蒿数筋玉簪横”

北宋诗人黄庭坚

在历史的天空中“下”的一碗素面

居然穿越至今

并在福州演绎普及

其郊县闽清是线面的重要产地之一

更是给这一古早味的美食

添注了许多新鲜元素

“线面”是学名,我们更习惯称为索面、寿面。其制作历史悠久,工序精细,基本包含和、切、抻、晒四大招共计十七道工序。

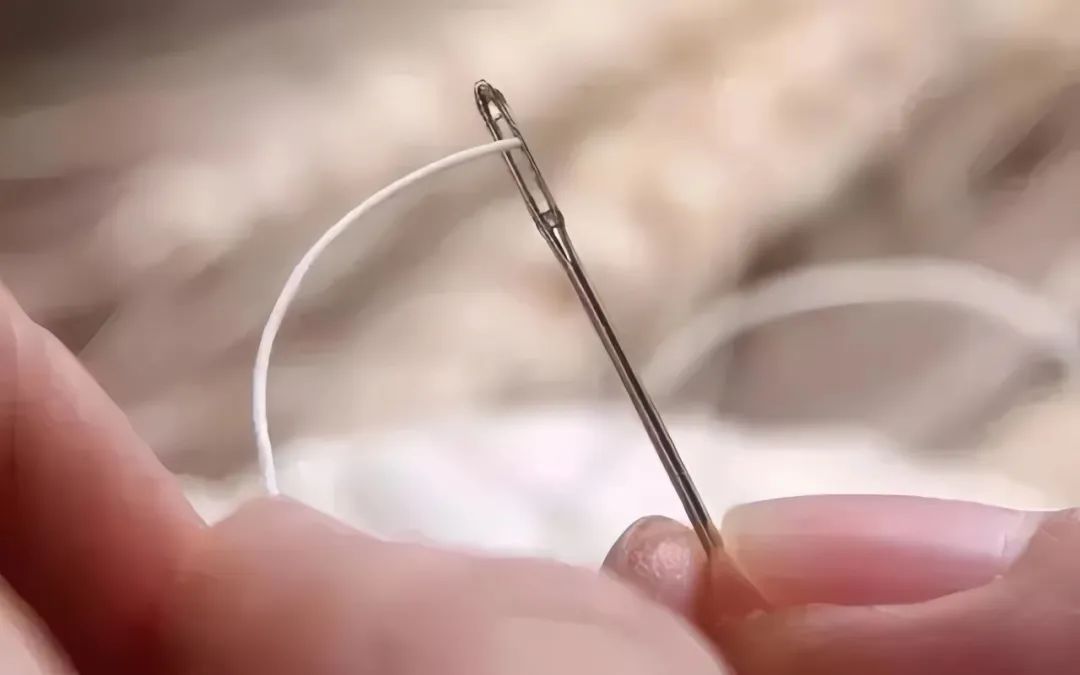

和面手法有搅、拌、搓、撕、插、杵、抱、翻、擦;切料手法包含刀砍、洒粉、擀面,纹路有竖、横、左斜、右斜,间以手穿、托、延;抻面手法有抻、振、弹、插、拧、扬、开、剪、拢等,随后就是选向阳通透之处把面晒干,包装保存。慢工细活,精湛之处,匀称如裁,细可穿针。如此技法造就的面,自然风味独到,深受当地百姓热爱。

“柔”在于它是“粉”的重塑,细若银丝,无筋无骨,全靠一股韧劲吊着,从而具备了遇汤即软,遇热即熟,入口即化,婴孩老叟及月子妇皆可消食的特性。

“和”在于作为主食之一的面,早已与我们的饮食基因融为一体,营养丰富,食性平和,对体寒体热者,一视同仁,均无禁忌。

“融”则在于味道的赋予轻松便捷,在制作过程中已调入盐分,咸淡只需通过捞面的汤水量来调节,若要加上别的味道,也是一调即成。拌茶油热干面,就直接添入生茶油搅拌成团,就生香十足。

做“浇头”汤面,淋上鸭汤、猪肚汤、猪脚汤、月子鸡汤等即成,汤有多鲜香,面就有多可口。如此禀赋,堪称味界“海王”。

热爱之二,在于线面丰富的福意福韵内涵。线面长及数米、细若须、白若玉,折盘成束,扎以红线,美观喜气,适食、适俗还适礼。

闽清人迎接第一次光临的亲友或在正月待客,标配点心为一碗面,美其名曰“饷容面”,吃得你眉开眼笑,一脸欢喜,印象自佳。

婚嫁诸礼中出场的线面叫“喜面”,以印有大红囍字的竹礼篮装满齐齐整整的面,丰厚庄严、隆重有礼。

妇女生产后食用的面叫“生诞面”,当地方言“三”与“生”同音,更有多子多福之意,孩子出生三天,遍宴亲戚,尤其产妇娘家人,就叫“三(sheng)诞酒”,必上面蛋伴侣点心,寓意孩子平安长喜。

给老人祝寿时送面,自是“寿面”,因其长而不断,含义长寿绵绵,加之适合老人口齿与脾胃。

如此,小小面条,却是大大面子,其传承千年的喜乐滋味,如岁月琴弦,一音一韵,弹的皆是人间福好。

一根面 牵连着闽清人的胃口

走过了千年时光

也联结着闽清人的福气

世代相继

还连缀着闽清人的喜乐、礼节和祝颂

串出其乐融融的一方生活

快来闽清食面

如你喜欢 幸福快乐永远在线